グルザーと別れた後わたしは暫く市中を放浪した。

0427

どうにか気持ちを整えようとして何かに飢えたように被写体を探しシャッターを切った。

被写体の彼等は「やあ」と首をちょっと横に傾ける。

挨拶を返したり、「おい!カメラマンだぞ」と仲間を呼んで肩を組むポーズで静止してくれた。

「ほら撮れよ」の合図。

カメラに収めると一様に「どれどれ今撮った奴を見せてみろ!」と寄ってきては

プレビューで見る自分の姿に歓喜し、こちらに笑顔を向け、ハイタッチを誘ったり、親指を立てる。

わたしは挨拶をしてその場を離れるとまたこの地にしか降り注いでいないのではないかと勘繰りたくなるような炎天下を歩く。

バイパスという程大仰でもないロータリーというほど簡単ではない道路沿いにインド版「不二家」はあった。

0440

先程リキシャーにグルザーと乗っていた際に通り過ぎて

「ここはおいしいよ。デリーに来たら必ず寄るんだ。」とお勧めしてくれたところに立ち寄る。

日本では誕生日をケーキで祝うがインドでは豆で祝うようだ。

0431

0429

0430

誕生日にロウソクは立てないみたいだ。

わたしはショーケースを覗いたり、写真を撮ったり話しかけたりする。

「コレは何だ?」

「サモサだ。」

「サモサ?」

「これとこれとこれ。」

「お前はそんなに食べるのか?」

「お腹すいてるんだ。とっても。」

0434

揚げたてで何層もの衣の中にカレー味のマッシュポテト。

0436

相席になった小学生ぐらいの子供2人がお小遣いで同じものを食べている。

コンビニの肉まんのような食べ物なのかもしれない。

わたしは子供達に「おいしいね?」と投げ掛けた。

子供達は外人からの一言をまるで喋らないオブジェが急に喋ったような「夏休みの不思議な体験」として処理してくれた。

ちょうどわたしの顔の付近で蝿が舞っている時間に。

0439

わたしは先程までの事を思い出してみる。

グルザーとわたしはリキシャーから降りると

わたしを友達のオフィスと呼ばれるツアー会社に案内した。

所かしこにネパールの写真やら、インドの有名な世界遺産の写真などが壁を埋め尽くし今日日日本では見ることの出来ないような大きくて古いデスクトップの前に案内した。

グルザーの友達は若い大学生くらいの細身で目鼻がクッキリした青年で、

「わたしがインド人の生活が見れるような場所はないか?」と聞くと色々提案し始めた。

わたしはグルザーの友達とグルザーとデスクを囲み今後の旅程を話し合ったが、

友達の話を聞けば聞くほどテンションが下がった。

グルザーの推薦してた場所と友達が提案する場所が余りにもかけ離れていて

最後はグルザーも「友達の案を呑むしかない」ような空気になる。

「アナタ1ニチマエニデリーにツイテイタホウガイイネ。インドのテツドウ時間オクレル。」

「日本語できるの?」

「ヒョウゴケンニ友達イルヨ。アナタドコカラ?」

「東京」

「オートウキョウ。ナマムギマナゴメナマタマゴー。」

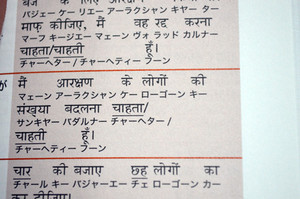

彼の提案する鉄道のチケットはジャイプルまで1280ルピー

ジャイプルからブルーシティと言われているジョイドプールまで1980ルピー。

ジャイドプールからデリーまで2100ルピー。

「インドに1000ルピーを超える鉄道チケットはない」というのが以前訪れた際の知恵だ。

わたしは余りにも高い料金に違和感を感じた。

あとは英語が分からないような振りをし、話が通じない日本人を演じて表に出た。

0424

わたしはグルザーに万が一何かまた別のツアー会社を紹介してもらいお互いの欲求を満たされない場合の事を考えた。

奥に通されて、人に囲まれて、YESと言わざるを得ないような状況も想定しなくてはならない。

断りづらくなるし付き合わせるのも悪い。

グルザーには「ちょっとここら辺を散策するよ。」と告げる。

「じゃあバザーに行こう」と提案される。

「バザー?なんでバザーなんだ?」

「いいから。すぐそこだ。」で乗り込んだ先は高級サリー店だった。

0425

まったく求めていないバザー?(絶対違う)の顔したサリー店に彼の「破れかぶれ」を感じた。

彼の心境の変化は理解できる。

最初は彼の言う「友達」としていい所を紹介してくれる。

それは本当にお勧めのところ。

インド門でもなければガンジー記念館でもない。

イスラム教寺院なのだろう。

彼がイスラムなのだから当然だ。

ただいつからか彼の中の商売心が沸騰し始めてくる。

彼は友達を紹介する。友達は歓ぶのだろう。

その友達にしてみればわたしはただの観光客。

それで話が進む。

その3人がこれからのルートを話し合った場合

「おいおいグルザー言っていた事と違うだろ」になる。

誰も勝つことの出来ないグーチョキパーをずーっと出し合っているような会話が続く。

「サリーなんて買わねーよ!」

「ここがバザーだ!」

「『ここがバザーだ!』じゃないよ!降りる降りる」

「どこに行くんだ!」

「ここら辺歩いてるわ」

「おいおい!待て待て!お金は?」

「は?」

「お金を払え!俺と運転手に!」

「お前ノーエクストラチャージ言ったじゃないか!いくら?」

「お前次第だ」

幾ら払ったか分からない。

「お前次第」と度量を試されていて、

わたしはルピーを数えている姿を見せるのが嫌でポケットにあったルピーをそのまま出した。

彼等は一応の金額を得たのか納得するとその場からいなくなった。

ただ彼らはこの日本人が次にどこに行くのか遠くから見守っているようで、遠巻きにこちらを見ている。

わたしはそれを巻くことを心掛けちょうど巻き終わった頃、

彼らはわたしを探しているように周辺をリキシャーで回っていた。

そしてまたわたしの前に姿を現した。

0426

0426_2

見てる!!怖いわ!!

その後わたしは市中を放浪し、友達だった頃のグルザーお勧めのサモサを食べた後、ある少年と出会う。

0441